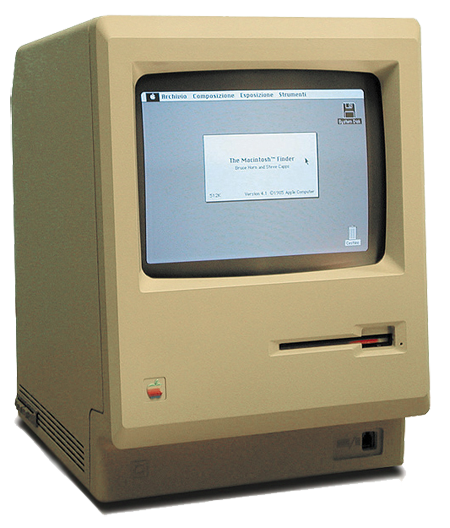

Apple Macintosh

| Prozessor und Taktrate | Motorola 68000 (8 MHz) | |

|---|---|---|

| Arbeitsspeicher | 128 KByte | |

| ROM | 64 KByte | |

| Grafikchip | ?? | |

| Auflösung bei maximalen Farben | 512 x 342 (monochrom) | |

| Soundchip | Continuously Variable Slope Demodulator | |

| Soundkanäle | 4 | |

| Gehäuseform | All-in-one Gehäuse | |

| Laufwerke | 3,5"-Floppylaufwerk (400 KByte) | |

| Anzeige | integrierter 9"-Monitor | |

| Erweiterbar mit | Floppylaufwerk, Upgrade Kits | |

| Erscheinungsdatum/ ggf. Neupreis | Januar 1984 - 1. Oktober 1985 / 1795 € | |

| Betriebssystem | MacOS 1.0 | |

| Besonderheiten | Bewertung |

Wohl kein Computer galt damals als eleganter und moderner, als der Apple Macintosh. Waren die meisten Computer vor dem Macintosh noch 8bit Modelle, begann mit der neuen Apfelsorte ein neues Zeitalter, dass sich schlußendlich durchsetzen sollte und erst Jahre später durch 32bit Prozessoren ersetzt wurde. Vor allem aber ist der Macintosh untrennbar mit Steve Jobs verbunden, wenn er auch nicht der Vater des Konzeptes war. Diese Ehre gebührt Jef Raskin. Jef arbeitete an einem Computer, der nicht aus der Sichtweise eines Entwicklers, sondern vielmehr aus der Sicht eines Anwenders gebaut werden sollte. Der Entwurf hiess dabei Annie und wurde ursprünglich von Mike Markkula initiiert, jedoch mit der Auflage, dass der Rechner nicht mehr als 500 $ kosten solle. Daher waren die ersten Hardwaredaten äusserst mager: 64 KByte RAM, gepaart mit einem Motorola 6809 Prozessor. Integriert wurde in das Gehäuse noch ein 5"-Monochrom-Monitor. Allerdings war dies nur ein Entwurf, der sicherlich überarbeitet werden würde. Auch Steve Jobs, der aus dem LISA-Entwicklungsteam geworfen wurde, suchte nun nach einer Möglichkeit ein eigenes Projekt zu übernehmen. Bei dieser Suche stiess er auf Annie, der Entwurf des Macintosh (Macintosh war der interne Projektname, während Annie das Konzept an sich bezeichnete.). Sofort übernahm er die Leitung des Projektes, sehr zum Leidwesen von Jef Raskin. Steve übernahm auch sofort Entwickler aus anderen Projekten (u.a. aus dem Projekt LISA) und ordnete sie bei sich ein. Andy Hertzfeld berichtete, dass Steve Jobs eines Tages in sein Büro kam und ihm verkündete, dass er von nun an im Macintosh-Team war. Andy erwiderte, er benötige noch einige Tage zur Vollendung seiner bisherigen Arbeiten, doch das beeindruckte Steve Jobs überhaupt nicht: er riss sämtliche Stecker des Computer aus den Dosen und fuhr mit Andy und dem Computer in das Hauptquartier des Macintosh-Teams.

Sofort wurde begonnen den Rechner deutlich zu erweitern; die Idee des 500 $ Computers war damit endgültig gestorben, doch das waren nicht die einzigen Streitpunkte zwischen Raskin und Jobs. Auch die Eingabeform des neuen Rechners führte zu einem regelrechten Krieg. Während Raskin bevorzugt mit Stift oder Joystick die Daten eingeben wollte, bestand Jobs auf die Maus als primäre Steuerungsform. Diese Idee kam nicht von ihm direkt, vielmehr wollte er all jene Elemente verwenden, die er bei seinem Besuch bei XEROX bei derem Computer, dem Alto, gesehen hatte. Raskin hatte keine Kraft mehr und setzte zum Rückzug an: im März 1982 verliess er das Unternehmen. Steve Jobs hatte gewonnen, doch der Krieg ging weiter. Weniger intern im eigenen Projekt, als vielmehr mit den Entwicklern aus dem LISA Team. Und Steve Jobs förderte das. Er wollte den Macintosh als überlegenen Computer entwickeln lassen und seine Mitarbeiter waren davon überzeugt: ein echter Grabenkrieg fand statt. Hinzu kam Jobs Führungsstil, der weit davon entfernt war, als menschenfreundlich verstanden zu verden. Wer nicht in sein visionäre Konzept passte oder seine hohen Anforderungen nicht verstand, erhielt eine niederschmetternde Einschüchterung oder gar die Entlassung.

Sofort wurde begonnen den Rechner deutlich zu erweitern; die Idee des 500 $ Computers war damit endgültig gestorben, doch das waren nicht die einzigen Streitpunkte zwischen Raskin und Jobs. Auch die Eingabeform des neuen Rechners führte zu einem regelrechten Krieg. Während Raskin bevorzugt mit Stift oder Joystick die Daten eingeben wollte, bestand Jobs auf die Maus als primäre Steuerungsform. Diese Idee kam nicht von ihm direkt, vielmehr wollte er all jene Elemente verwenden, die er bei seinem Besuch bei XEROX bei derem Computer, dem Alto, gesehen hatte. Raskin hatte keine Kraft mehr und setzte zum Rückzug an: im März 1982 verliess er das Unternehmen. Steve Jobs hatte gewonnen, doch der Krieg ging weiter. Weniger intern im eigenen Projekt, als vielmehr mit den Entwicklern aus dem LISA Team. Und Steve Jobs förderte das. Er wollte den Macintosh als überlegenen Computer entwickeln lassen und seine Mitarbeiter waren davon überzeugt: ein echter Grabenkrieg fand statt. Hinzu kam Jobs Führungsstil, der weit davon entfernt war, als menschenfreundlich verstanden zu verden. Wer nicht in sein visionäre Konzept passte oder seine hohen Anforderungen nicht verstand, erhielt eine niederschmetternde Einschüchterung oder gar die Entlassung.

Dabei war dies gar nicht nötig, denn geschichtlich betrachtet war der Macintosh der überlegene Computer. Zwar besaß LISA interessante und innovative Ideen, die allerdings, wie beispielsweise der virtuelle Speicher, damals wenig Sinn ergaben und die Leistung einbrechen liessen. Zudem war der Preis des LISA brachial: 9.999,99 $ musste der geneigte Interessant bezahlen, um diesen, zu nichts kompatiblen, Computer auf den Tisch stellen zu können.

Der Macintosh hingegen war anders: sein hohes Gehäuse liess ihn nicht so klobig erscheinen und entsprach genau dem Geist dieser Zeit. Allerdings hatte dieses Gehäuse auch Schattenseiten: durch den schmalen Aufbau war es nicht möglich das Gerät intern auszubauen. Dafür stand mit dem Motorola 68000 ein potenter Prozessor zur Verfügung, der mit 8 MHz sogar schneller arbeitete, als das gleiche Modell der LISA. Als Hauptspeicher dienten 128 KByte DRAM, allerdings war der Speicher deutlich zu klein geraten und liess zahlreiche Anwendungen regelrecht verhungern, die darauf dringend angewiesen waren, beispielsweise Multimediaanwendungen.

Der interne Monitor war dagegen, sicherlich abgesehen von der monochromen Darstellung, über jeden Zweifel erhaben und konnte eine Auflösung von 512 x 342 Pixel erzeugen und erlaubte damit die, im DTP übliche Pixeldichte von 72 PPI. Zusätzlich verfügte der Macintosh über eine Netzwerkanbindung, die über den Modemport ermöglicht wurde. Intern war ein 3,5" Floppylaufwerk verbaut worden, das extern mit einem weiteren Laufwerk erweitert werden konnte (Preis 495 $). Mit einer Kapazität von 400 KByte war man der Konkurrenz, in Form des IBM PC 5150, deutlich überlegen, konnte das dortige Laufwerk lediglich 360 KByte nutzen. Sollte auch dieses Laufwerk nicht genügen, war es möglich Festplatten von Drittherstellern zu nutzen, die allerdings über den seriellen Port angeschlossen wurden und dementsprechend langsam waren. Allerdings fanden gewitzte Unternehmen auch eine Möglichkeit den Standard-Floppy-Port zu nutzen, der Daten deutlich schneller transportierte.

Interessant ist das Keyboard: es weisst weder Pfeil-, noch Funktionstasten auf. Diese fielen ebenso weg, wie auch der numerische Tastensatz. All dies hatte Apple jedoch bewusst beschlossen, denn man wollte vermeiden, dass Softwarehersteller reine Protierungen ihrer alten Software vornehmen, statt neue Programme zu entwickeln, die speziell auf die grafische Benutzeroberfläche angepasst wurden. Doch so recht wollte das nicht funktionieren, da besonders die Pfeiltasten, aber auch das numerische Tastenfeld durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. So wurden mit dem Macintosh Plus beide wieder eingeführt. Es war jedoch auch möglich für den Macintosh 128k zumindestens das numerische Tastenfeld als Extra zu kaufen.

Das Gehäuse des Macintosh ist ebenfalls einen weiteren Blick wert und beherbergt Details, die zuvor in keinem Gerät zu finden waren, in einem anderem Computer allerdings weitaus bekannter wurden: die Unterschriftensammlung im Gehäusedeckel. Peggy Aleixo, Colette Askeland, Bill Atkinson, Steve Balog, Bob Belleville, Mike Boich, Bill Bull, Matt Carter, Berry Cash, Debbie Coleman, George Crow, Donn Denman, Christopher Espinosa, Bill Fernandez, Martin Haeberli, Andy Hertzfeld, Joanna Hoffman, Rod Holt, Bruce Horn, Hap Horn, Brian Howard, Steven Jobs, Larry Kenyon, Patti King, Daniel Kottke, Angeline Lo, Ivan Mach, Gerald Manock, Mary Ellen McCammon, Vicki Milledge, Mike Murray, Ron Nicholson Jr, Terry Oyama, Benjamin Pang, Jef Raskin, Brian Robertson, Dave Roots, Patricia Sharp, Burrell Smith, Bryan Stearns, Lynn Takahashi, Randy Wigginton, Linda Wilkin, Woz, Pamela Wyman, Laszlo Zidek, all diese Namen finden sich eingeschmolzen im Innenteil des Gehäuses, genau so, wie es Jay Miner später auch bei seinem Amiga 1000 tat. Es sollte nicht nur den Stolz der Entwickler zeigen, sondern wie ein Kunstwerk angesehen werden, dass auch unterschrieben wurde. Es war nicht nur eine schöne Geste an die Entwickler, es machte den Macintosh zu etwas einzigartigem, dass es bisher noch nicht gab und jeder wollte ein Teil davon sein.

Doch das Gehäuse hatte auch seine Tücken. So gab es beispielsweise keinen Lüfter, der die produzierte Abwärme aus dem Rechner transportierte. Dieser Umstand war Steve Jobs geschuldet, der einen geräuscharmen Rechner bauen lassen wollte, der den Anwender nicht mit einer nervenden Geräuschkulisse dauerhaft störte. Leider führte dies auch zu Problemen. Die ersten vier Macintosh Modelle waren ständig von Systemausfällen geplagt, die auch einzelne Komponenten zerstören konnte. Dies führte zu dem Spitznamen "Beiger Toaster", aber auch zu findigen Drittherstellern, die sich diesem Problem annahmen und Kits anboten, die einen Lüfter enthielten, oder aber die Verkabelung des Systems änderten.

Das grösste Problem war aber das geschlossene System des Ur-Macs. Waren die bisherigen Modelle, ob LISA oder Apple II aufrüstbar, dank der Steckkartenplätze, war dies hier nicht möglich. Nicht einmal der Speicher war erweiterbar, jedenfalls nicht durch den Heimanwender. Es existierten einige Firmen, die Speicherupgrades anboten, allerdings waren diese nicht nur teuer, sondern bedeuteten auch das Ende der Garantie. Und mehr Speicher wäre notwendig gewesen. Die grafische Benutzeroberfläche, wie auch notwendige mitlaufende Programme, liessen kaum noch freien Speicher übrig. Konnten spätere Modelle auf mehr RAM zugreifen war der Macintosh so limitiert, dass nur spezielle Software auf ihm funktionierte. Dies galt auch für die Hardware: spätere externe Laufwerke mit 800 KByte Fassungsvermögen waren am Ur-Mac ebensowenig zu betreiben, wie auch Festplatten. Die notwendigen Treiber gab es nicht und hätten den Speicher zu stark reduziert, um selbst die lauffähigen Programme zu betreiben.

Auch Apple selbst sah nach einiger Zeit die Notwendigkeit eines Upgrades an, dass sie dann auch offiziell anboten. Für 995 $ erhielt der Käufer ein neues Motherboard, dass identisch mit dem Macintosh 512 war. Zusätzlich war nun auch der Betrieb des 800 KByte Laufwerks möglich, dank neuer BIOS Chips, die auch mit dem Macintosh 128k funktionierten. Finanziell gutgestellte Anwender konnten das Urmodell allerdings gleich auch zu einem Macintosh Plus aufwerten lassen (Motherboard und Gehäuse wurden getauscht), inklusive neuer Tastatur. Durch dieses dreistufige Upgradesystem war es nun jedem Anwender möglich nach und nach ihr System auszubauen, wenn das Kleingeld vorhanden war. Allerdings, schon allein aus Gewährleistungsgründen, konnte und musste der Umbau von einem Appletechniker durchgeführt werden.

In den ersten 75 Tagen verkaufte Apple weit über 50.000 Macintosh zu einem Stückpreis von 2.495 $, der deutlich unter dem Preis der hauseigenen Konkurrenz (LISA) lag. Dennoch hatte man sich mehr erhofft. Das Problem lag in der innovativen Benutzeroberfläche, die für viele alte Anwender einfach zu modern war. Für diese hatten Computer nur eine Texteingabe zu besitzen.