Acorn

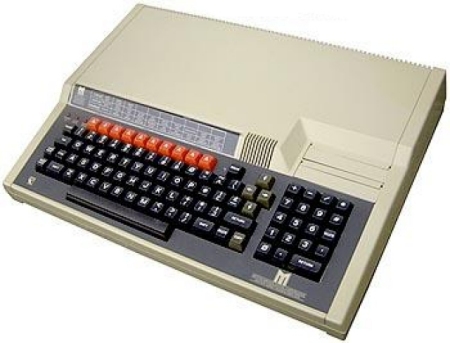

Neben den interessanten Hardware besaß der BBC Micro aber auch einige andere, für damalige Zeiten, interessante Fähigkeiten. Nicht nur, dass er Texte blinken lassen konnte, er konnte auch virtuelle Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu 1280 x 1024 Pixeln ansteuern und das sogar in BASIC. Zusätzlich besaß er drei Soundkanäle mit einem weiteren Rauschgenerator. Zusätzlich konnte man einen Hardware-Sprachsynthesizer erwerben, ebenso wie eine Batterie an Perepherie: Cartridges, Cassettenrecorder, Drucker per Centronics-Port, RS-432 Geräte, Diskettenlaufwerke, TV/Monitor, Analog-Joysticks, zweiter Prozessor (6502, Z80 (für CP/M), 32016 und ARM1) und ein Userport stehen zur Verfügung.

Mit der Tube-Technologie erweiterte Acorn die Modellpalette später um die Modelle Master Turbo (besaß als zweiten Prozessor einen weiteren 6502) und Master 512, der als Hauptprozessor allerdings statt des 6502 einen Intel 80186 besaß und als zweiten Prozessor einen Z80 beheimatete. Acorn hofft zu Beginn der Produktion damit, dass wenigstens 12000 Stück verkauft werden können, tatsächlich verkauft das Unternehmen insgesamt 1,5 Millionen Einheiten und beschert dem Unternehmen einen ungeahnten Gewinn. Die Symbiose aus Hardware und Dokumentation ist so erfolgreich, dass noch zahlreiche andere Sendungen rund um den BBC Micro produziert werden: "The Computer Programme", "Making the Most of The Micro", "Computers In Control" (über Roboter und Hardware), "Micro Live" (wöchentliches Computer Magazin), und "Doomsday Project" im Jahre 1986. In vielen weiteren Serien (u.a. "Dr.Who") und Trailern, wird der BBC Mirco gezeigt, oder er produziert einige Graphikeffekte.

Der Erfolg des BBC Micro ist sogar dem jungen Bill Gates aus den „Kolonien“ aufgefallen, der flugs nach England reist und Acorn vorschlägt doch MS-DOS zu lizensieren. Die Legende berichtet, das Wilson ihm seinen eigenen Interpreter entwickelt, der auch das MS-BASIC in den Schatten stellt, das Gates ihm schmackhaft machen wollte. Wilson sagte ihm zudem, das er sein Betriebssystem mit MS-DOS vergleichen solle und er dann feststellen würde, dass sie dann einen Rückschritt machen würden. Es wäre schön sagen zu können, dass Bill Gates frustriert das Computerbusiness aufgab...

Jedoch stellte der BBC Micro ein paar bemerkenswerte Innovationen dar, die es seinerzeit nicht gab und erst viel später Standard wurden, unter anderem Netzwerkfähigkeit. Teile des „Cambridge Ring“ wurden später sogar für den ATM (Asynchronous Transfer Mode) für Modem genutzt. Leider nutzte Acorn nicht die Chance das Patent darauf anzumelden und so konnte Apple, sozusagen, gratis als AppleTalk auf den Markt bringen.

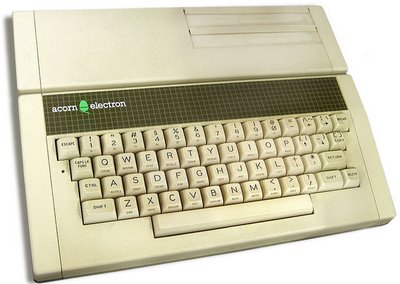

Obwohl so erfolgreich, konnte sich der BBC Micro jedoch nie international durchsetzen, dies lag im großen und ganzen hauptsächlich am Preis. Aus diesem Grunde erschien später auch eine abgespeckte Variante unter dem Namen Acorn Electron.

Der Electron war als kleiner Bruder des BBC Micro zu verstehen. Versorgungsengpässe bei der Herstellung führten jedoch dazu, dass der kleine Rechner zum Weihnachtsgeschäft im Niedrigpreissegment, nicht in ausreichender Stückzahl angeboten werden konnte. Das führte dazu, dass der Electron nicht in großen Stückzahlen verkauft werden konnte, obwohl mehr Computerspiele für den Electron auf dem Markt waren, als für seinen großen Bruder. Schon zwei Jahre nach seiner Vorstellung verschwand der Electron wieder aus den Regalen. Auch der Electron nutzte den 6502, der mit einer Taktfrequenz von 2 Mhz arbeitete, dies allerdings nur, wenn er auf das ROM zugriff. Bei Zugriffen auf das RAM taktete der Prozessor, je nach Grafikmodus, mit 1 MHz oder aber 0,5897 Mhz. RAM und ROM waren jeweils 32 KByte groß. Insgesamt konnte der Electron auf acht Farben zugreifen, die als Zusatzfunktion blinkend dargestellt werden konnten. Statt drei Soundkanälen und einem Rauschgenerator existierte beim Electron lediglich ein Soundkanal.

Obwohl so erfolgreich, konnte sich der BBC Micro jedoch nie international durchsetzen, dies lag im großen und ganzen hauptsächlich am Preis. Aus diesem Grunde erschien später auch eine abgespeckte Variante unter dem Namen Acorn Electron.

Der Electron war als kleiner Bruder des BBC Micro zu verstehen. Versorgungsengpässe bei der Herstellung führten jedoch dazu, dass der kleine Rechner zum Weihnachtsgeschäft im Niedrigpreissegment, nicht in ausreichender Stückzahl angeboten werden konnte. Das führte dazu, dass der Electron nicht in großen Stückzahlen verkauft werden konnte, obwohl mehr Computerspiele für den Electron auf dem Markt waren, als für seinen großen Bruder. Schon zwei Jahre nach seiner Vorstellung verschwand der Electron wieder aus den Regalen. Auch der Electron nutzte den 6502, der mit einer Taktfrequenz von 2 Mhz arbeitete, dies allerdings nur, wenn er auf das ROM zugriff. Bei Zugriffen auf das RAM taktete der Prozessor, je nach Grafikmodus, mit 1 MHz oder aber 0,5897 Mhz. RAM und ROM waren jeweils 32 KByte groß. Insgesamt konnte der Electron auf acht Farben zugreifen, die als Zusatzfunktion blinkend dargestellt werden konnten. Statt drei Soundkanälen und einem Rauschgenerator existierte beim Electron lediglich ein Soundkanal.

Im Nachhinein wurde deutlich, dass der Speicher, den Programme nutzen konnten, zu klein war (20 KByte) und seine Geschwindigkeit der des Commodore 64 oder Sinclair ZX Spectrum klar unterlegen war. Trotzdem bot der Electron einige Innovationen, wie ROM-Steckmodule und das Advanced Disc Filing System, die auch in zukünftigen Computern mit an Bord waren. Trotzdem, dass der Computer nur zwei Jahre verkauft wurde, überlebte die Softwarebranche den Tod des kleinen Computer deutlich. Noch in den frühen neunziger Jahren veröffentlichten einige Firmen Programme für den Electron.

| zurück |