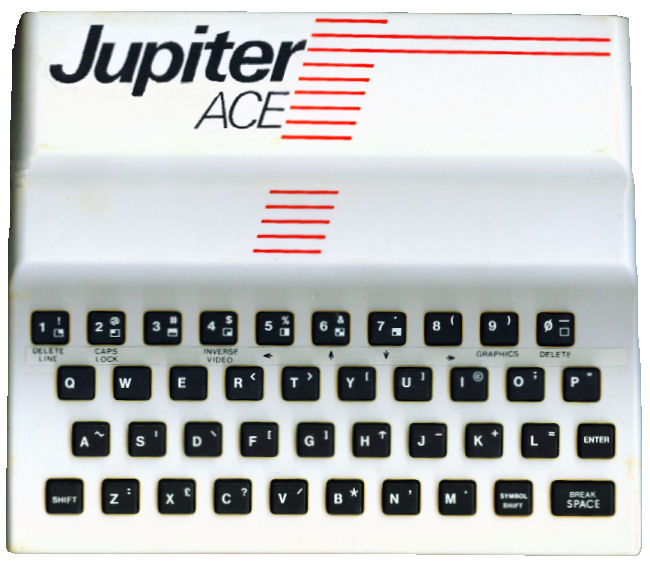

Jupiter ACE

| Prozessor und Taktrate | Zilog Z80 (3,25 MHz) | |

|---|---|---|

| Arbeitsspeicher | 3 KByte (maximal 51 KByte) | |

| ROM | 8 KByte | |

| Grafikchip | ?? | |

| Auflösung bei maximalen Farben | Textdarstellung 64 x 48 (Monochrom) | |

| Soundchip | Piepser | |

| Soundkanäle | 1 | |

| Gehäuseform | Tastaturgehäuse | |

| Laufwerke | -- | |

| Anzeige | Fernseher | |

| Erweiterbar mit | Speichererweiterung | |

| Erscheinungsdatum/ ggf. Neupreis | 1983 / ca. 105 € | |

| Betriebssystem | Forth | |

| Besonderheiten | Bewertung |

Richard Altwasser und Steven Wickers, zwei ehemalige Angestellte von Sinclair, gründeten gemeinsam ein eigenes Unternehmen, nach ihrer Arbeit am Sinclair ZX Spectrum, wobei Altwasser bei der Entwicklung des ZX 81 und bei der Hardwareentwicklung des Spectrums beteiligt war. Vickers widerum erstellte das Erweiterungspack des ZX 80 (Upgrade des ROMs auf 8 KByte zum ZX 81) und war maßgeblich am ROM des Spectrums beteiligt. Jupiter Cantab benannte das erste (und einzige) System nach einem frühen englischen Computer ACE, der 1945 von Alan Turing entwickelt wurde. Die Verwendung dieses Namens sollte beim Käufer die Assoziation wecken, dass es einen neuen Computer gab, der als erster die Sprache FORTH dem Nutzer zugänglich machte, aufgrund der effizienteren Struktur. FORTH war sehr kompakt, jedoch nicht sehr weit verbreitet. Doch seine Stärken lagen, gegenüber BASIC, in der reduzierten Speichernutzung (50 %) und überlegenen Befehlsbearbeitung (etwa fünfmal schneller). Vor allem die Speicherregelung vor effektiver, so konnte ein Programm jederzeit auf bereits vorhandenen Code zurückgreifen. Es ist erklärbar, warum das junge Unternehmen, statt der weit verbreiteten, diese exotische Sprache wählte.

Der Jupiter ACE wurde oft mit dem ZX 81 verglichen, aufgrund der ähnlichen Größe und Kosten. Ebenso wie das Gegenstück von Sinclair basierte der Rechner auf einem unabhängigen Design, der hier aber besser genutzt wurde. Benötigte der Zeit X 81 dreiviertel der Zeit zur Videodarstellung, so war der gleiche Prozessor im Jupiter lediglich für die Programmbearbeitung zuständig, da er einen zusätzlichen, 2 kB großen Videospeicher besaß und 1 kB RAM für Programme zur Verfügung stellte.

Anstatt Folientastatur, wie sein direkter Konkurrent, zu nutzen, besaß der Jupiter eine Gummitastatur und besaß Soundfähigkeiten, die direkt vom Prozessor, mit frei programmierbaren Frequenzen und Längen, gesteuert werden konnten. Für die Audioausgabe besaß der Jupiter einen internen Lautsprecher. Die Videoausgabe erfolgte über einen handelsüblichen Fernseher, aber wie auch beim ZX 80 war das Bild lediglich monochrom. Wie zu jener Zeit üblich konnte zur Speicherung von Daten ein handelsüblicher Kassettenrekorder angeschlossen werden.

Zurück zum Menu Computer und Konsolen